지난 글인 『CO 관련 원장, 통화, 평가뷰 (1)~(3)』에서 관리회계 영역 통화를 어떻게 설정하면 좋을지 살짝 언급했었다.

관리회계 영역과 회사코드는 1:N으로 하는 게 맞는가? 1:1로 하는 게 맞는가? 관련해서 SAPIENT 님도 아래와 같은 댓글을 달아주시기도 했다.

GSI(Global Single Instance) 상황에서 관리회계 영역과 회사코드를 1:N으로 설정하면 어떤 문제가 생길까? 사실 나는 이 부분에 경험이 부족한지라 개인적으로 연구가 더 필요하다. 예전에 그 글에서 호기롭게 "내 개인적인 선호로 따지자면 이때의 세팅은 확장성을 고려해서 그룹통화(30)을 가장 많이 쓴다."라고 했었는데 이제 와서 생각해보니 그건 내가 GSI 경험이 부족해서 생각이 짧았던 거였다.

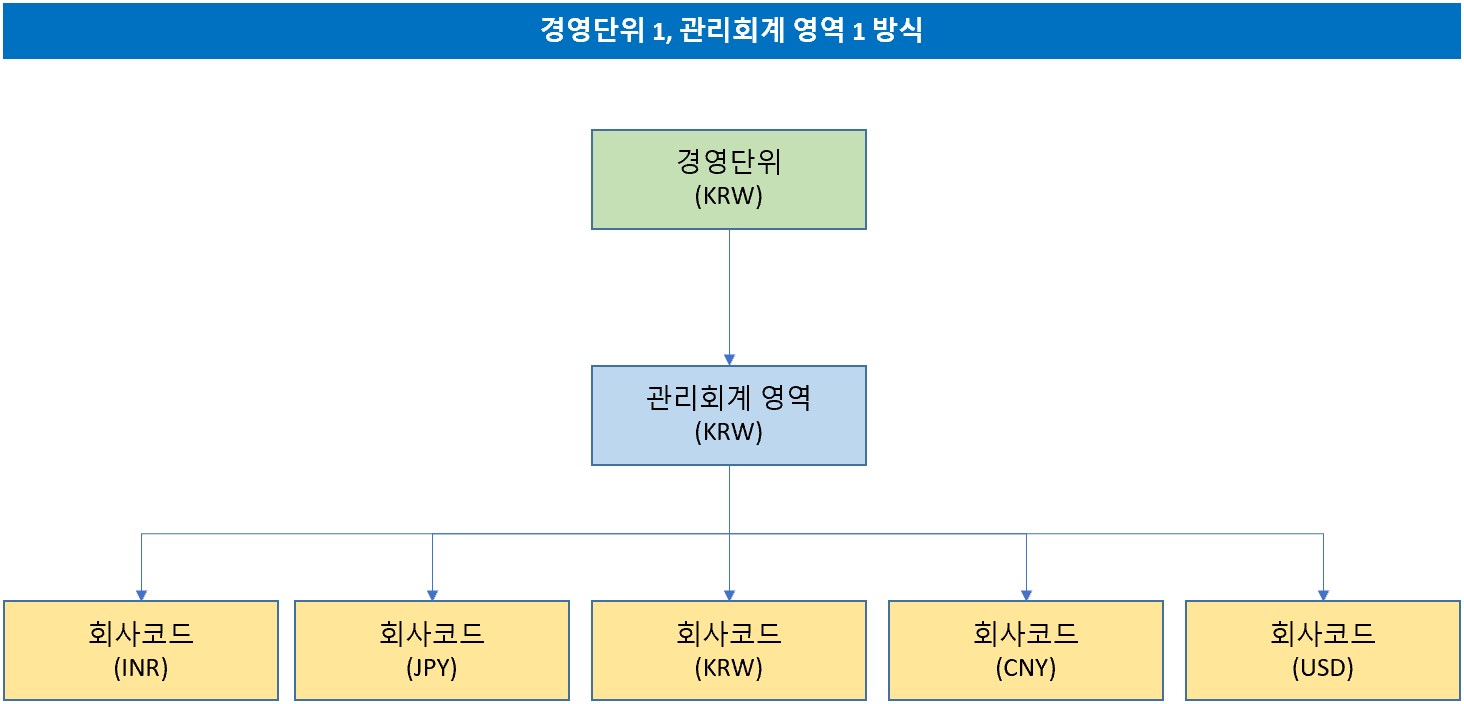

기본적으로는 그룹통화(30)으로 했다가 나중에 해외법인에 확장할 필요가 있을 때를 염두에 두자는 게 내 생각이었다. 회사코드통화(10)으로 설정해버리면 나중에 해외법인을 붙일 수가 없기 때문에 되돌리지 못하는 것보다는 낫겠다 싶었다.

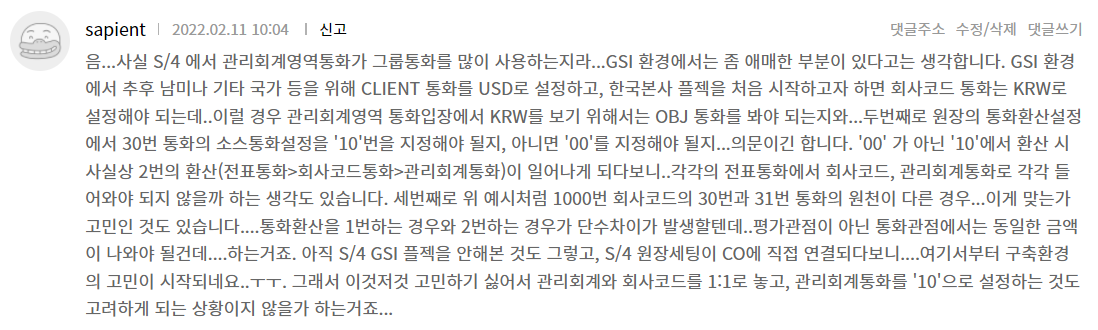

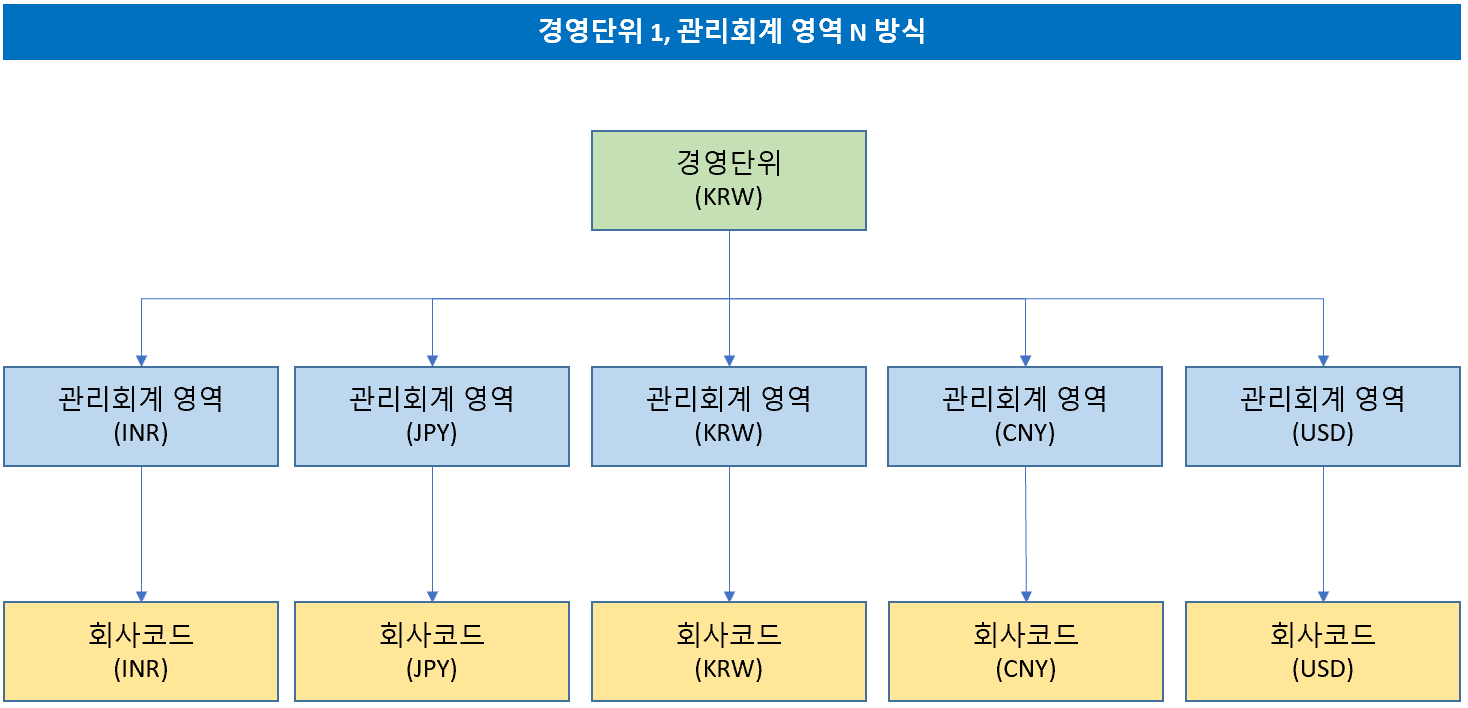

다시 말해 위 그림과 같은 형태가 가장 기본이 될 것이라고 생각했고, 관리회계 영역 통화를 한 번 10으로 제한해버리면 나중에 다른 해외법인을 붙일 수가 없기 때문에 30으로 설정하는 게 맞다고 생각했었다.

그런데 SAPIENT 님 말씀도 그렇고 여러 회사의 사례를 알아보니 관리회계 영역과 회사코드를 1:1로 하는 경우가 상당히 많다고 하지 않은가? 또는 1:1 아니더라도 최소한 통화는 같은 통화를 쓰게끔 연결한 경우가 많았다.

왜 그랬을까? SAP 교재나 Note 등 관련 문서를 보면 1:N을 권고하는 경우가 더 많은데 왜 이렇게 다를까? 일단 SAP-PRESS 책에서 몇 가지 발췌해서 보자.

You can assign more than one company code to a controlling area, which enables CO across company codes. While you can define as many controlling areas as necessary, many organizations have chosen to use only one controlling area

(SAP S/4HANA Management Accounting Certification Guide 92p)

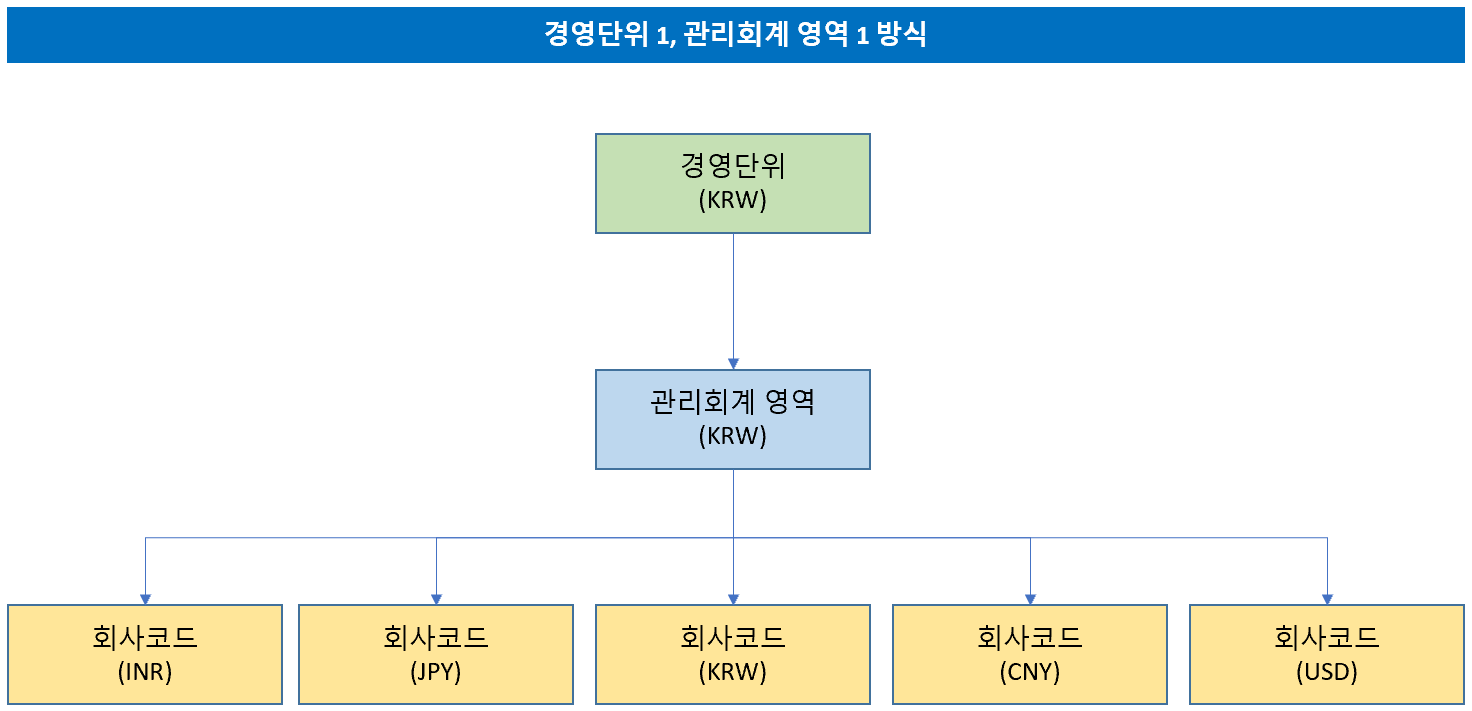

이 책에서도 많은 기업들이 하나의 관리회계 영역을 선택하는 경우가 더 많다고 한다.

이 책에 있던 예시 그림이다. 하나의 관리회계 영역에 미국, 캐나다, 독일, 프랑스 회사코드가 연결되어 있다.

다른 책도 볼까?

SAP recommends that you only maintain one controlling area, if possible, for the following reasons:

▶ Reduces master data maintenance, which happens on the controlling area level

▶ Allows cross-company code logistical processes

▶ Allows cross-company code profit center allocations

▶ Allows group costing

▶ Harmonizes controlling processes within one controlling area

▶ Enables cross-company code reports (standard SAP reports can’t run with multiple controlling areas)

▶ Enables group management reporting with standard SAP reports

However, maintaining only one controlling area requires that closings follow a tight schedule and are done in parallel because Controlling has a period-end closing functionality that currently works only on the controlling area level. In other words, if someone closes the controlling area, no one else can execute month-end transactions anymore. Due to the growth of the companies and the recommendation to use only one controlling area, SAP offers a product that allows the closing of the controlling area that is dependent on the comapany code. This product isn’t included in SAP ERP out of the box (known as the “standard")

(Configuring Controlling in SAP ERP 30p)

기본적으로는 관리회계 영역을 1:N으로 가져가길 더 추천한다고 한다.

여기서는 그래도 관리회계 영역을 1:N으로 할 경우와 1:1로 할 경우의 장단점을 잘 적어줬다. 장점은 기준정보를 통합할 수 있다는 것과, 관리회계 프로세스를 일관되게 구현할 수 있다는 점, 그리고 그룹 리포팅을 손쉽게 구현할 수 있단 점을 적었다.

문제점으로는 전 해외법인이 동시에 결산을 수행할 수 없단 점을 뽑았다. 일종의 Locking이 걸린다는 것인데 어디서 그럴까? 이 부분은 좀 확인이 필요할 것 같다. 배부, 차이 계산, 액티비티 가격 계산, 재평가, 재공품 계산, 오더 정산, 자재원장 정산, PA 재평가... 이런 스텝들이 다 코스트센터 그룹이나 플랜트 단위로 실행할 수 있지 않은가? 그럼 문제가 없는 게 아닌지...

그리고 회사코드별로 관리회계 영역 결산이 가능한 별도 제품이 있다는데 그게 구체적으로 뭔지까지는 나와있지 않았다. 혹시나 아시는 분 있으시면 댓글 부탁 드립니다.

동료들에게 물어보니 이와 관련해서 의견이 분분했다. 대세 의견은 '통화 환산에 따른 리스크'가 가장 커 보이고, 이런저런 문제가 오픈 이후 시점에나 확인할 수 있기 때문에 가급적이면 안정적으로 회사코드 통화에 따라 여러 관리회계 영역을 두자는 것이었다.

그렇게 관리회계 영역은 회사코드에 따라 나누되, PA의 경영단위는 하나로 가져가는 방식을 선호했다. 특성과 값필드 관리를 가급적이면 통합해서 관리하는 게 효율적이기 때문이다.

그림으로 표현하면 이런 방식이다. 이 경우 장점으로는 각 법인의 특수한 요구사항을 충분히 반영할 수 있단 점을 뽑았다(그런데 그런 게 어떤 게 있을까?). 다만 각 법인의 통합 뷰를 만들기 위해서는 별도의 CBO 개발이 필요한 점이 단점이라 했다.

또한, 1:N으로 하는 경우는 통화 차이에 따른 환산손익 전표가 상당히 발생하고, 계정 분석 측면에서 어려움을 초래한다는 이야기도 있었다.

결국 그래서 관리회계 영역을 따로 두는 방식이 많았고, 법인 간 통합손익은 별도의 연결수불부를 CBO로 구현하는 경우가 많았다. 그렇게 CBO로 만든 연결수불부도 많이 발전했고 꽤나 수준 높은 안정성이 갖춰졌다고 한다. 그 부분에 대한 노하우가 상당하신 선생님들도 있다. 나는 아직 잘 모르는 영역이다.

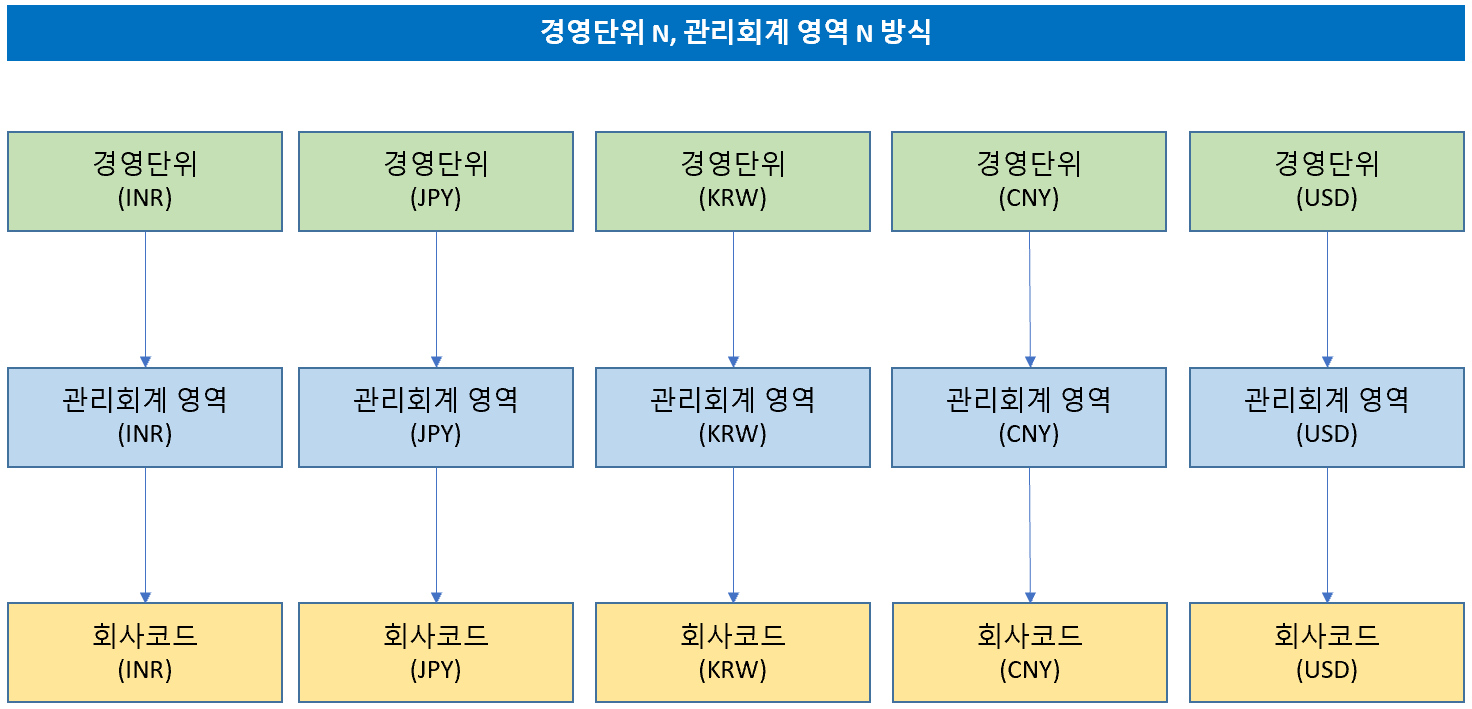

아예 극단적으로 위와 같은 방식도 있었다. 이건 내가 어느 국내 대기업의 해외법인 롤아웃 프로젝트에서 경험해봤던 방식이다. 경영단위조차도 해외법인마다 따로 만들었다. 그렇다고 각 법인의 PA 특성이나 값필드가 달랐던 것도 아니다. 그러다보니 동일한 기준정보를 여러 개의 해외법인에 매번 동일하게 적용해야 하는 업무 비효율이 생겼다.

왜 이렇게 했을까? 아마도 해당 국가의 PA 리포트를 해당 국가 통화로 보기 위해서 그랬던 것 같은데 그 경우라면 PA에서도 회사코드 통화 리포팅을 제공하니 괜찮지 않은가? 혹시 'FI → CO-PA' 전표 전기 시 '회사코드 통화 → 경영단위 통화 → 회사코드 통화'로 이중 환산이 발생하면서 금액이 바뀌기라도 하는 건가? 실제 테스트로 확인이 필요한 부분이다.

그런데 내 주변이 이런 거지, 건너 건너 얘기를 들어보면 위 그림처럼 1:N으로 구성하는 사례도 많다고 한다. 국내 대기업에도 꽤 사례가 있는 걸로 안다. 문제는 내 근거리에 없다는 건데 그래서 내가 잘 모른다.

그리고 1:N으로 구성한다고 한들 SAP 스탠다드에서 제공하는 그룹평가뷰는 비즈니스 니즈를 충분히 만족시킬 수 있는가? 이 부분도 잘 모르겠다.

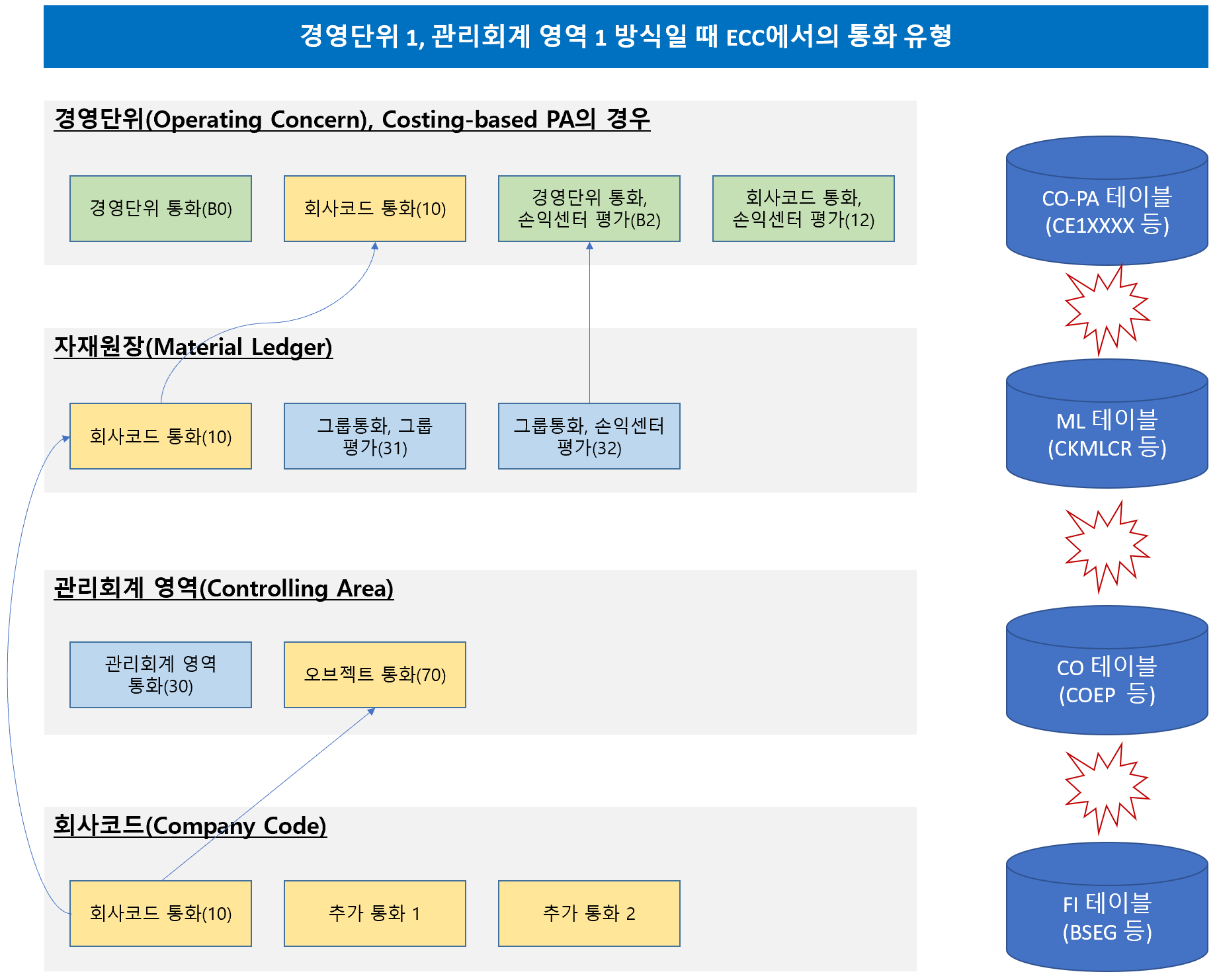

통화유형에 대해 많이들 리스크를 느꼈던 이유는 과거 ECC에서 거래 테이블이 모듈에 따라 다 분할되어 있었기 때문도 있었던 것 같다. 경영단위 1, 관리회계 영역 1 방식일 때 관리회계 영역 통화를 그룹통화(30)으로 가져간다는 가정에 따라 그림을 그려보면 다음과 같다.

과거 ECC에서는 위와 같이 통화유형 설정과 원장 테이블이 다 달랐기 때문에 그만큼 불일치에 대한 위험도 있었다. 통화유형에 대한 세팅도 회사코드는 T-CODE: OB22, 관리회계 영역은 T-CODE: OKKP, 자재원장은 T-CODE: OMX2, 경영단위는 T-CODE: KEA0에서 각각 했었다. 지금도 각각 하는 것은 같지만 최소한 T-CODE: FINSC_LEDGER에서 통화 필드와 환산 방식 설정은 통합적으로 하지 않는가? 그렇기 때문에 과거에 비해 테이블 데이터 불일치 위험은 줄어들었을지도 모른다.

그래서 앞으로 조금씩 이 부분을 직접 테스트하고 글을 작성해보려고 한다.

간단한 월중 트랜잭션부터 결산까지. 그리고 비즈니스 펑션 LOG_MM_SIT를 이용하여 법인 간 거래를 자재원장 내에서 연결해 내부거래이윤을 표시하는 부분과, CO-PA에는 어떤 영향을 끼치는지까지 하나하나 살펴보고자 한다.

하루 이틀 만에 완성할 수 있는 내용은 아니고 장기적으로 조금씩 쓰려고 한다. 이 부분에 대해서는 CO뿐만 아니라 FI영역을 포함해 타 모듈 영역에서도 문제가 없는지 확인이 필요하다.

그래서 좀 오래 걸릴 것 같지만 그래도 조금씩 해보겠습니다. 경험이 있으신 분들의 많은 댓글 부탁드립니다. 또는 의문 가는 부분이 있을 때 댓글 적어주시면 테스트해보고 발전시켜보도록 하겠습니다.

'GSI 표준화' 카테고리의 다른 글

| 2개 통화로 CO 결산하기 (3) | 2024.01.08 |

|---|---|

| 자재원장의 통화 유형은 최대 3개 뿐인데 (0) | 2022.04.23 |

| CO 평가뷰의 통화 환산 설정은 어떻게 하는게 좋을까? - (2) 지급 (0) | 2022.03.28 |

| CO 평가뷰의 통화 환산 설정은 어떻게 하는게 좋을까? - (1) 구매 (6) | 2022.03.21 |